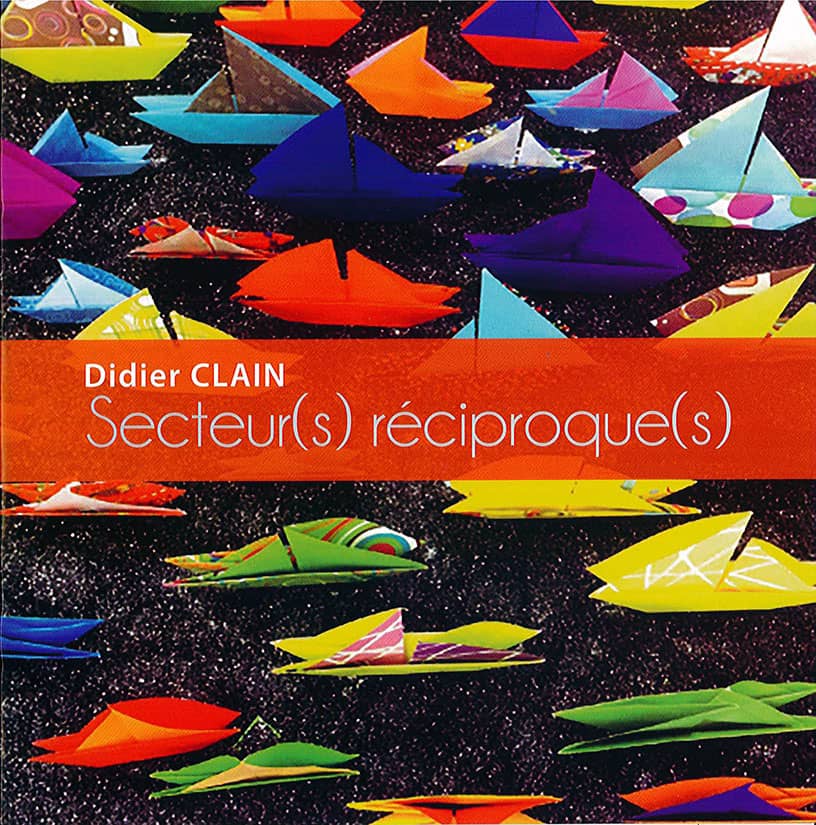

« Secteur(s) réciproque(s) » est une exposition qui, déjà, parle de territoires, d’espaces, de lieux différents et pourtant équivalents ; d’Aller/Retour, de va-et-vient, en quelque sorte, et souligne un goût prononcé pour la déambulation, les voyages, les longues traversées maritimes. Didier Clain reprend, mais en sens inverse cette fois, l’exemple de ses ancêtres hollandais qui, déjà au XVIIe siècle, bravaient les océans pour venir accoster à l’île de La Réunion. C’est dans ce tourbillon des océans que l’artiste plonge ses racines, c’est aussi dans cette terre baignée par le mouvement des migrations maritimes qu’il retiendra un « idéal de glissement ». Mais c’est sans compter sur l’invention narrative de l’artiste qui s’enchâsse dans l’histoire, la complète d’images rapportées, d’imaginaire, dans une superposition des espaces et des récits réels et fictifs.

Le Mouvement

L’« Autoportrait and tattoo, 2016″, photographie en noir et blanc, montre le dos de l’artiste sur lequel est cartographié un paysage marin. Il s’expose physiquement et se dévoile psychologiquement.

L’autoportrait à la carte marine ouvre cette exposition. L’artiste nous invite à le suivre, suivre les itinéraires de sa pensée, dans son univers, son histoire, sa mythologie personnelle qui participent de l’histoire de son île natale, l’ile de La Réunion qui débute au XVIIe siècle.

Ce XVIIe siècle est animé par une grande révolution intellectuelle et un gigantesque bouillonnement culturel. C’est le siècle où les grandes civilisations sont en mouvement, à la rencontre les unes des autres.

Dans le Sud-ouest de l’océan Indien, La Réunion, vierge île tropicale, accueille à cette époque, des peuples venus de territoires proches et lointains ; l’Europe, l’Afrique, l’Inde, la Chine ; autant d’étapes qui ponctuent la fameuse route des Indes. Une route commerciale où croisent les navires des grandes nations européennes en quête des merveilles de l’orient.

La Compagnie hollandaise des Indes orientales, la V.O.C. (Vereenigde Oostindische Compagnie), créée en 1602 qui devait faire de la Hollande la plus grande des puissances européennes d’Asie, est, alors, une organisation solide, bien gérée, forte de capitaux privés et d’excellents navires qui vont se lancer dans des activités commerciales à grande échelle mais aussi dans des attaques guerrières contre les portugais.[1]

Ces Est lndiamen de la V.O.C, navires petits mais rapides vont rapporter de leurs périlleux voyages des trésors, un ensemble de « bizarreries », de petits objets, naturels ou artificiels mais précieux qui alimenteront la passion des collectionneurs européens lesquels les rassembleront dans des cabinets de curiosités, sorte de microcosme. Cet antre mystérieux peuplé d’animaux, de coraux, d’étoiles de mer et autres gemmes, était dédié à la méditation, à l’étude et à la réflexion sur la nature, le monde, le nouveau monde. Les peintres hollandais du XVllème siècle vont donner ses lettres de noblesse au genre pictural de la nature morte, pendant en deux dimensions, du cabinet de curiosités.

Les riches et somptueuses cargaisons de ces vaisseaux, souvent abîmés en mer, victimes de naufrages ou de piraterie, témoignent, aujourd’hui encore, de cet intense échange entre l’orient et l’occident.

Dans cette frénésie des compagnies vers les Indes, la cartographie nautique, la spécialité hollandaise deviendra la première et leurs cartes marines sont alors vendues dans toute l’Europe.[2]

Le tatouage sur le dos de l’artiste concentre, en lui, toute cette fabuleuse histoire des origines mais lui adjoint la poésie et la magie du rêve. Sur cette carte marine improbable apparaissent des indications pour localiser un trésor. Un trésor de pirate, un trésor de l’histoire gravé sur sa peau.

Cette carte aux trésors vient s’imprimer sur le temps historique par une volonté de l’artiste dont on devine sur la photographie qu’il est dans son atelier. Sa création rend poreuse les frontières entre !’Histoire et l’affabulation, l’espace réel et fantasmé. Les formes graphiques de cet itinéraire sont empreintes de mystère. Comment atteindre ce trésor ? Le parcours n’indique aucun lieu mais stimule l’esprit d’aventure et de découverte. L’exploration conjointe du sensible et du fictionnel nous entraîne également vers l’expérience affective de l’espace comme le concevaient les psychogéographes.[3]

Le tourbillonnement

L’artiste n’écarte aucun champ d’exploration. Avec une amusante désinvolture, il poursuit ses investigations sur les cartes marines cette fois-ci dessinées sur papier ou à même la paroi des salles d’exposition, débordant, ainsi, des cadres. Ces archipels associés à des constellations nous renvoient à la nécessité chez les navigateurs, pour s’orienter en mer, de regarder vers le ciel.

Les voyages sont longs et risqués en raison des conditions météorologiques, des circonstances militaires et de l’état de la mer. Mais l’extraordinaire dynamisme, l’enthousiasme et le courage des navigateurs hollandais leur permettent de découvrir des routes inconnues et établir des contacts humains et commerciaux.

Plus de huit mois de navigation conduiront presqu’un million d’aventureux, de marins, de militaires et de négociants hollandais, d’Amsterdam à Batavia (l’actuelle Jakarta) capitale de la V.O.C. en Asie. Ce périple où se mêlent espoir, intérêt, curiosité, joies et souffrances longe les côtes africaines et après un ravitaillement au Cap de Bonne Espérance, trois routes s’ouvrent dans !’Océan Indien : le Canal du Mozambique, les îles Mascareignes et la plus longue, lorsque les îles Saint-Paul et Amsterdam seront connues, par le détroit de la Sonde avant d’aborder les côtes chinoises et japonaises.

Une fois de plus, les cartes célestes seront complétées au XVIIe siècle grâce à la contribution des navigateurs hollandais partis explorer les mers de l’hémisphère sud. Cette nouvelle cartographie des constellations s’accompagne, dès lors, de noms exotiques complétant le bestiaire existant déjà dans l’hémisphère nord (Caméléon, phénix, toucan …).

Ces lignes imaginaires, tracées dans le ciel nocturne, reliant les étoiles entre-elles forment des constellations bien réelles. Si elles semblent se mouvoir c’est simplement la rotation de la terre qui modifie leur position.

Les constellations de Didier Clain épousent la voûte céleste, s’adaptent à la structure existante pour ensuite se libérer des contraintes du réel et renouveler l’imaginaire des anciens dans leurs recherches graphiques et poétiques.

Dans une vision extraordinaire des « Etudes pour Archipelagos, 2015 », l’artiste s’amuse à relier les constellations du Poisson à celle du renard. Les liens sont forts autour du bateau il semble géographiquement référencé, bien arrimé dans un graphique proche d’un relevé d’archéologue. Cette documentation « scientifique », ce code graphique s’appuie sur l’histoire et la science, elle se superpose aux cartographies anciennes, elle les dépasse et se nourrit de fantastique. Ces voyages se font sur les mers et dans le ciel, le ciel devenu, ici, métaphore du rêve.

A la ponctuation des constellations dans le ciel, répond celle que dessinent les îles dans l’océan. Dans cette apposition, elles se chargent, elles aussi, de fables, de fantasmes et d’utopies. L’île des utopistes est le lieu des réalités différentes, idéales, chimériques. Elle relie les strates du réel et de la fiction.

« Archipélagos I » est réalisé directement sur le mur des salles d’exposition. L’artiste a souhaité ce grand format qui domine et embrasse le visiteur. Les îles qui composent cet archipel se conjuguent à des formes curieuses qui, si elles devaient être rassemblées révèleraient l’image des os du bassin d’un homme et celui d’une femme. Le dessin des îles de : « Archipelagos Ill », ‘renvoie à celles des parties d’un corps éparpillées comme les éléments d’un puzzle[4]. Dans ce rapprochement avec le corps humain, les îles prennent un relief inattendu. Didier Clain retrace, à sa manière, les lignes de l’histoire, de son histoire mais aussi celles des espaces géographiques de son île natale, dans la chair, dans le corps. Toutes ces réalités se sur-impriment dans une belle stratégie poétique où la force des possibles crée le lien.

Cette identification chimérique, cette sorte de mimétisme improbable évoque immanquablement « Le rêve du papillon » de Zhaungzi dans son « Discours sur l’identité des choses »[5]. Mais encore, la pluralité des réalités qui compose le rêve nous guide vers ces récits enchâssés où les rêves imbriqués les uns dans les autres rendent de plus en plus faibles les possibilités de trancher entre le tangible et la vision onirique. Ce troublant tourbillon, de certitudes et de spéculations, amarré aux « Archipelagos » de Didier Clain leur confère une force nouvelle, irréelle et magique.

Les îles plus géométrisées de « Archipelagos Il » évoquent quant à elles une carte urbaine et sa déambulation mentale, son parcours de dérive. La fascination pour les grandes villes modernes se traduit ici par son horizontalité à l’image de Philadelphie, terre qui a façonné l’esprit du plasticien pendant sa formation artistique : son exotisme à lui ?

« Autoportrait and the Moon, 2016 », photographie de l’artiste face à l’astre lunaire semble signer une revendication, une adhésion à cette plaisante ambivalence qui consiste à recevoir et réfléchir la lumière. Comme elle, l’artiste se réapproprie son histoire, son univers avant de les détourner poétiquement.

Le Glissement

Les mouvements de rotation de la lune autour de la terre induisent des effets sur les flux des eaux, des océans, de l’air et du vent. Dans leur périple en mer les navigateurs doivent composer avec elle et son action sur l’univers marin.

A l’ile de La Réunion, une antenne Omega avait été installée de 1974 à 1999. Le mât de ce système de radionavigation atteignait une hauteur de 427 mètres ce qui en faisait la structure la plus haute en France, bien plus haute que la Tour Eiffel parisienne ! Une fierté ! Dans son enfance, Didier Clain avait alors, été marqué par ce gigantesque appareil qui a engendré dans son esprit le merveilleux, le mystère et la fantasmagorie.

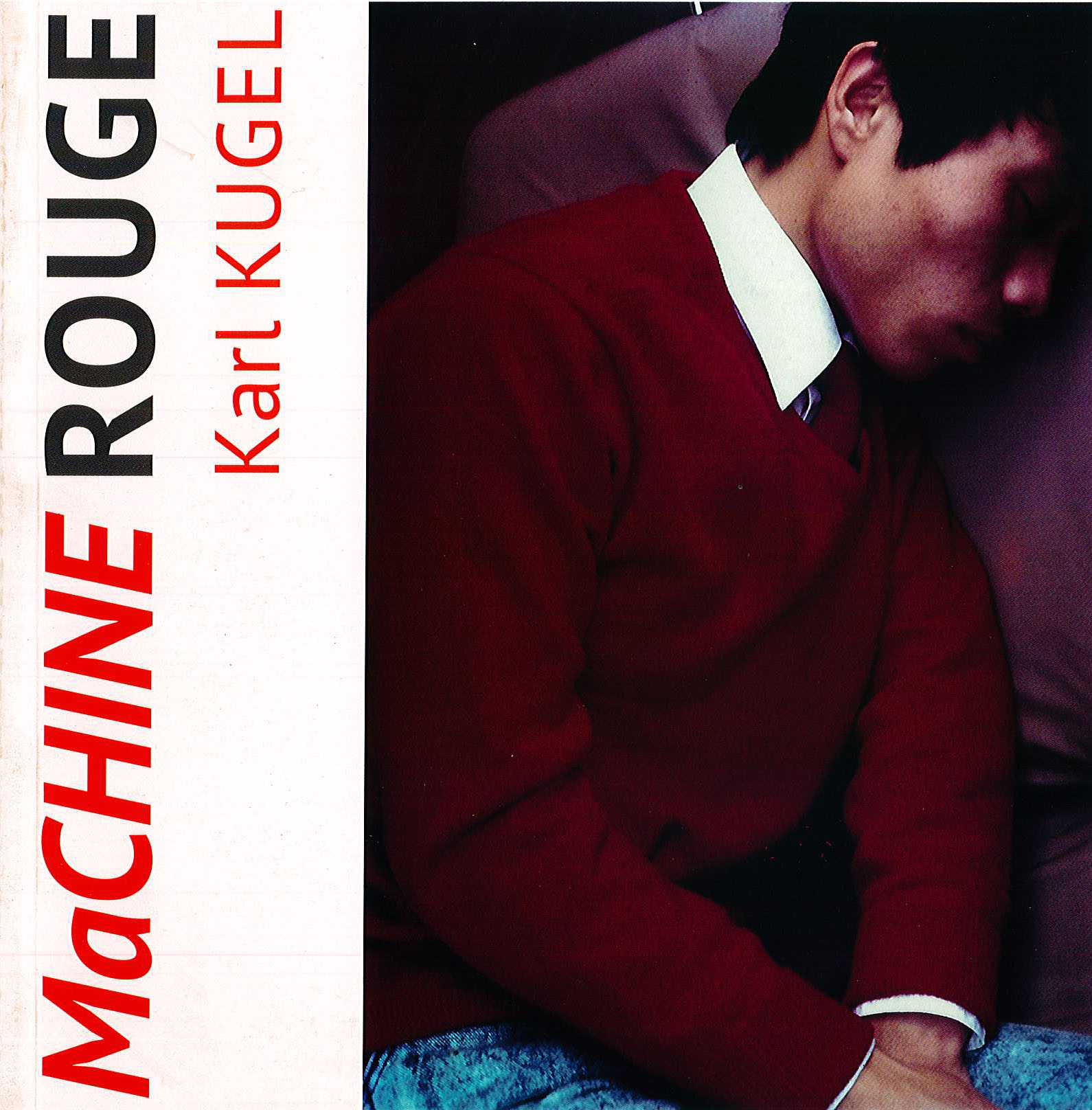

Les bateaux défilent à la surface des mers, sont chahutés par les vagues et bousculés par les cyclones mais ils sont épargnés des affres de la tourmente et de l’abîme par cette antenne qui les guide et les protège. D’ailleurs ils convergent tous vers elle. C’est ainsi qu’apparaît « Armada Omega, 2016 » une installation composée d’origami représentant des bateaux qui forment un long cône à partir d’une base circulaire. Les petits bateaux en origami sont les éléments de cette sculpture, cinétique, puisqu’elle est en partie en mouvement. La magie de cette idée de tuteur protecteur se retrouve dans la finesse et la délicatesse des couleurs du papier japonais. Cette prolifération de bateaux en papier plié souligne le jeu graphique du trait et avec lui l’impossible repentir de l’artiste et de ce fait l’inscription définitive. Le sable noir au sol précise la localité où s’est implanté cette formidable structure : c’est bien le sable noir de la baie de Saint-Paul à La Réunion.

Sur ces mers où affluent les navires, la V.O.C. hollandaise s’installera peu de temps aux Mascareignes, puis ce sera la Compagnie des Indes françaises qui prendra définitivement possession de La Réunion, l’île bercée par l’océan Indien sur cette route maritime ; petite terre paradisiaque, comme la décrivaient, alors, les marins.

« Armada Omega, 2016 » est bien une métaphore de l’île volcanique et conique vers laquelle ont convergé les peuples depuis le XVIIe siècle. Ce petit caillou qui émerge du vaste océan Indien est moins perçu comme une terre des origines que le mouvement lui-même qui a conduit les populations vers ce lieu d’ancrage. Les racines ne sont, dès lors, plus prises dans la terre, dans la matière mais, puisent désormais, dans le mouvement. Mouvement qui confère souplesse et légèreté.

Cette fluidité est présente également dans le travail photographique et vidéographique de Didier Clain. Si ses photographies sont fortement imprégnées de cinématographie, ses œuvres vidéo sont-elles porteuses d’une réflexion appuyée sur la photo. L’artiste passe de l’un à l’autre, les fusionne dans une perspective de recherche permanente.

La série de six vidéos est présentée dans une salle sombre et les films sont diffusés sur des tablettes numériques. Le silence est seulement interrompu par le son des pas de danse de la « Danza ma cabra, 201 0 » où l’artiste crée une musique en rythmant ses pas de danse sur un plancher.

Ces films sont de courte durée, 2 ou 3 minutes, réalisés en noir et blanc, en plan fixe avec un grain brûlé un peu comme celui des vidéos de surveillance, les décors ordinaires réalisés dans une volonté très marquée par une absence complète de narration.

Sans début et sans fin, ils se présentent comme des tableaux photographiques avec parfois le léger frémissement d’un palmier, le reflet d’une maison dans l’eau de sa piscine qui ondule à peine. Toutes ces images ont quelque chose de perturbant, d’inquiétant. Il ne se passe rien, le temps est suspendu. La vidéo du cycliste joyeux qui parcourt la ville donne l’impression que c’est le paysage qui défile derrière lui par la fixité des plans-séquences. Le caractère contemplatif de ces films met en évidence des temporalités dérangeantes. La vidéo est pour l’artiste une machine à explorer le temps.

« L’inattendu est le nectar des dieux » dirait Mark Lewis dont le travail vidéographique est fait de silence et de sobriété dont il tire toute sa puissance.

Didier Clain, lui, filme un bord de la piscine seulement animé par la présence d’un moineau venu explorer les lieux. L’oiseau s’en va, sort du champ … Il revient ! Une joie inexplicable ! La singularité de ces vidéos réside dans cet écoulement du temps dont la diffusion en boucle accentue le sentiment d’intense étrangeté. Ces œuvres vidéographiques interrogent le temps et la perception. La pensée et le regard sont au cœur de cette recherche artistique en vidéo que Philippe Dubois, spécialiste de l’image, qualifie dans son ouvrage consacré à la vidéo d’un « état d’image -une forme qui pense ». [6]

Photo et vidéo sont ici intimement liées et le glissement de l’un à l’autre se fait naturellement chez Didier Clain.

En 2005, Didier Clain, fait la découverte d’un carnet de croquis au Pennsylvania Academy of the Fine Art, Philadelphia, U.S.A. où il est alors étudiant. Cette même académie avait, auparavant, accueilli le cinéaste qui compte parmi ses sources d’inspiration : David Lynch.

La rumeur a, alors, vite couru parmi les étudiants.

Le corps enseignant a lui-même communiqué l’information aux Commissaires d’exposition du Musée de l’Académie, en charge, en 2010, d’une rétrospective du célèbre cinéaste.

David Lynch leur a, alors, répondu : « Ah ! C’est lui qui l’a retrouvé alors !»

Ce carnet authentifié par l’énigmatique cinéaste est un maillon important de cette exposition. Il est présenté fermé, protégé dans une vitrine ; c’est un objet prestigieux, presque une relique. Le visiteur laisse libre cours à ses supputations.

Les films de David Lynch sont traversés de fantasmes et de concret, de rêveries et de consistant, de délires, d’errances et de réel. La luminosité de certaines de ses images croise l’angoisse des violences nocturnes. Insensiblement tous ces univers se frôlent, s’insinuent et se faufilent l’un dans l’autre.

Les photographies de Didier Clain : « Snake Road, Sunset (Californian series), 2016 » ; « Clark Park, 2008 » ; « Western series, Landscape, 2004 » ; « Swimming-pool Il, 2008 », retiennent ce glissement d’un état vers l’autre ; ses forêts au clair-obscur, paysages Lyncheen, sont pourtant des vues de campagnes françaises. Ambigüité et réversibilité sont aussi présentes dans la maison qui semble flotter au-dessus de la pièce d’eau, son reflet éclairé par une lumière suave qui distribue les couleurs de part et d’autre de l’image : le bleu aquatique légèrement mordoré et le noir profond de la nuit (« Swimming-pool 4, 2016 »). Cette confusion des espaces qui déroute s’immisce dans la séduction du mystère que le silence fait surgir.

La recherche du plasticien oscille constamment entre le merveilleux et la réalité. Les temporalités se chevauchent. Les univers se meuvent, s’empilent, glissent et ne se fixent jamais.

Rien d’étonnant que la dernière photographie, « Surf Me, 2012 » qui a complété l’exposition soit celle d’un surfeur pris dans le moment suspendu de sa chute. Il semble flotter, presque en apesanteur, presque irréel, entièrement enveloppé, voilé par les brumes de la surface de l’eau. Cette œuvre apparaît comme une sorte d’estampille d’un système cohérent de représentation du monde que Didier Clain a su développer dans sa recherche plastique et esthétique.

Alors que « S’enraciner c’est s’enfoncer, s’engluer », le glissement métaphorique suggère quant à lui la puissance de réaliser « la synthèse en profondeur » sans s’abîmer.

« Glisser c’est le contraire de s’enraciner » écrivait Jean-Paul Sartre en 1943 dans « L’Être et le Néant », ouvrage fondateur de l’Existentialisme. Une doctrine d’action pour laquelle l’homme est tel qu’il se conçoit : en existant, en se projetant hors de soi.

Caroline de Fondaumière

Historienne de l’Art

[1] Depuis la division du monde en deux par le traité de Tordesillas de 1494, les portugais détenaient le monopole du commerce sur la route Est des Indes, tandis que les espagnols, autre puissance maritime, se voyaient attribuée la route des Indes par l’Ouest c’est-à-dire les Amériques.

[2] Caroline de Fondaumière, 2010, « Jack et le lotus bleu » in Catalogue d’exposition : « Jack Beng-Thi. Cartographie de la mémoire – Rétrospective (1990-2010) »

[3] La psychogéographie est un néologisme créé par Guy Debord en 1955, qui introduit de la subjectivité dans une carte réel. Voir : « Les lèvres nues » n°6, mai 1955, Bruxelles.

[4] Il est curieux de noter que John Spilsbury qui invente en 1760 à Londres le puzzle, moyen ludique d’apprendre la géographie ait été cartographe et graveur !

[5] Zhuangzi, penseur chinois du IVème siècle avant J.C. En se réveillant il ne sait plus s’il est Zhuangzi rêvant du papillon ou si c’est le papillon qui rêve qu’il est Zhuangzi.

[6] Philippe Dubois. La question vidéo. Entre cinéma et art contemporain. Yellow Now – Côté cinéma. 2011