Catégorie : Expositions

Métronome

Peinture et musique se mêlent indissociablement au processus créatif de Samantha Afxendio. Ses créations plastiques sont rythmées par la musique ; cet art du temps que le métronome symbolise parfaitement.

Le temps et l’espace, à travers les deux dimensions de la peinture, sont les « lieux » où se forgent les œuvres de l’artiste. Une œuvre un peu déjantée et chaotique où la violence n’exclue pas la poésie, le romantique, le goût du mystère et du fantastique, la sensualité et l’éclatement des contrastes dans les formes d’expression.

Les séries de dessins ou de photographies tout comme la vidéo sont un ensemble cohérent et uni par la force du graphisme et ce rythme omniprésent, entendu ou manifesté.

Les jeux d’encre et lavis se superposent, se fondent, s’évanouissent pour ressurgir en formes abstraites ou figuratives, ou tout à la fois mêlées, sur apposées. Ces transformations et surimpressions déclenchent des réactions dans lesquelles les traitements les plus doux virent au cauchemar ou encore donnent vie à des créatures fictives et autres bestioles imaginaires qui affectent une délicate et délicieuse légèreté. Au cœur de cet univers onirique et délirant, les formes étranges se meuvent à la fois glissantes et ondulantes et parfois abruptes, nerveuses et cinglantes sous une plume guerrière, mais toujours dans une vive spontanéité et une grande liberté qui évoquent immédiatement cette « délivrance » de l’artiste, délivrance d’un esprit complexe, complet.

Les entrelacs et enchevêtrements d‘animaux ou d’objets précieux, les réseaux de dentelles dessinent des textures raffinées et sensuelles mais aussi mystérieuses telles des figures de l’infini, l’entrecroisement des chemins d’un labyrinthe qui conduirait à l’intérieur de soi en empruntant les dédales, les aléas, les circonvolutions de la pensée profonde. Tout est ici vibration en quête des richesses d’un monde phénoménal en mouvement dans chaque geste pictural. La rapidité d’exécution signale l’urgence vitale et bien sûr un rapport de l’être au temps et à sa propre existence marquée par l’intensité et la conscience de la vie dans un désordre raisonné avide de chaque instant que l’on retrouve en musique dans le jazz de Coltrane ou dans le rock, hard et concis.

Cette existence qui se tient en équilibre dans le présent fait face au temps linéaire qui s’égraine en pointillé, en fines perles. Il ponctue régulièrement les créations graphiques, photographiques ou vidéographiques. Cet autre aspect du temps, répétitif et réversible comme celui du sablier souligne une part d’obsessionnel et de fébrilité en partie hallucinatoire. Les phénomènes de transes chamaniques sont aujourd’hui étudiés et mettent en évidence les circonstances et les étapes de ces périples hors du temps que sont ces expériences universelles et connues à toutes les époques et en tous lieux. Les sons obsédants des tambours, les chants fortement rythmés, les privations sensorielles et, en bref, tout ce qui éloigne de la réalité favorisent ces visions qui débutent par des nuages de points, des zigzags, des lignes concentriques ou rayonnantes, puis, ces signes s’organisent ; les zigzags deviennent des serpents… et enfin l’ultime étape débouche sur l’autre monde, celui de la communication avec les esprits, un monde de lumière.

Dans le travail de Samantha Afxendio cette lumière est une vraie joie de la couleur, une belle sensibilité des nuances colorées des plus douces aux plus vives, un sens certain des tonalités et de leurs résonances. Un magnifique voile de lumière aux teintes exquises, féeriques recouvre et s’infiltre dans la trame d’un graphisme acéré et sombre qui porte un cri, une angoisse existentielle. En somme tout dans cette œuvre porte le poids de la condition humaine et sa dualité inhérente faite de luttes intérieures entre le clair et l’obscur, l’ordre et le désordre.

Sa démarche picturale est, de toute évidence, imprégnée de culture rock par son mouvement rapide, lancinant et violent que soutient une mélodie aux accents romantiques et sensuels.

Le précieux et l’horreur se côtoient, toutes les ambivalences de la pensée se confrontent et se mêlent marquant ainsi ses créations du sceau de la complexité humaine où un parfum de détachement, d’humour et de dérision s’affirme comme une note conductrice et continue.

Sa liberté d’expression se conjugue avec les fanzines, mais on retrouve la fraîcheur, le merveilleux et la magie d’Hundertwasser, la mélancolie, le trait nerveux et énergique de Basquiat mais surtout une filiation caractérisée avec cet artiste complet et hors normes, plasticien, poète et musicien qu’est Mike Kelley

Caroline de Fondaumière

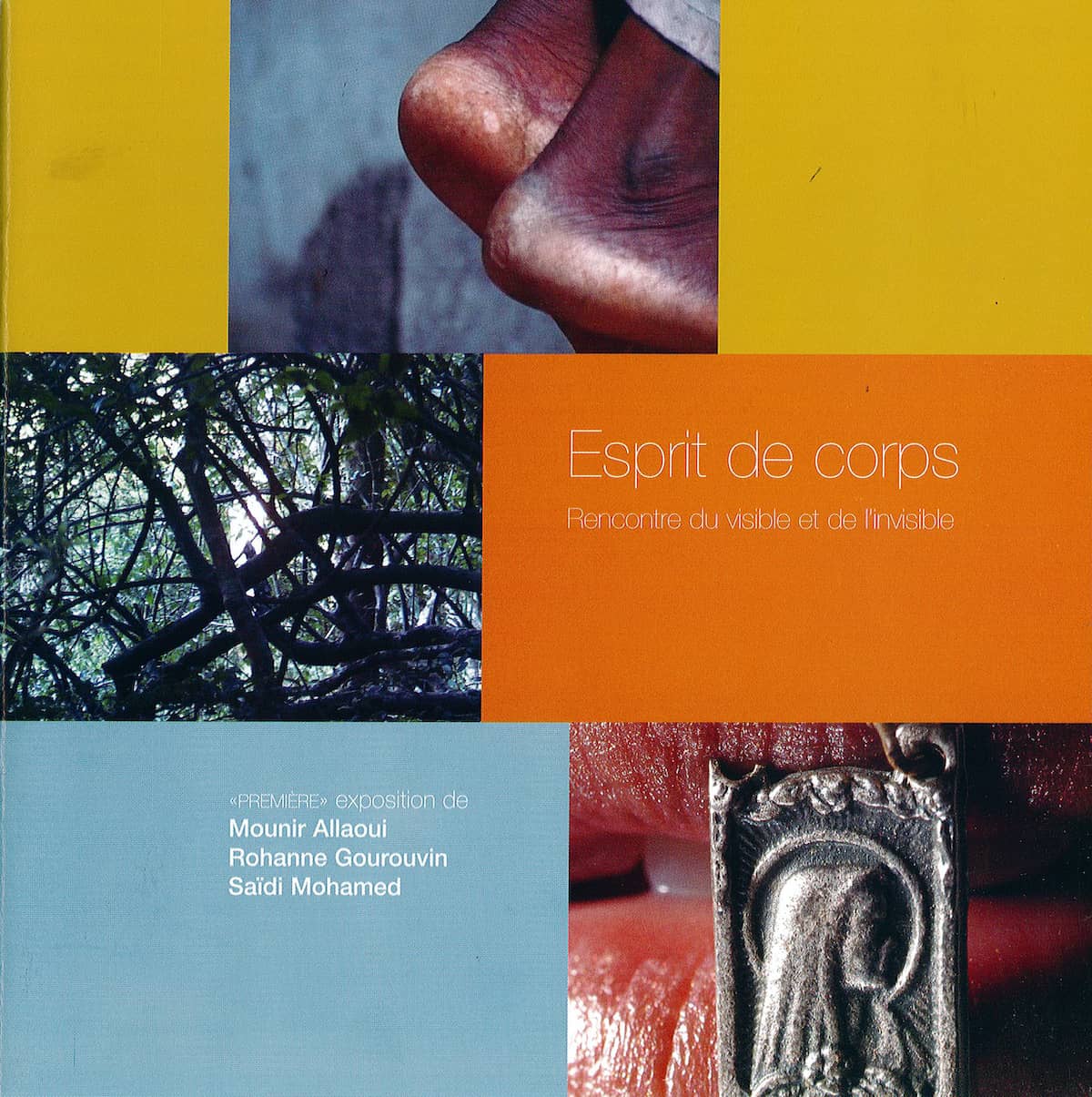

Esprit de corps

Objets animés

Au début, ce fut une rencontre hasardeuse, comme une attirance réciproque irrésistible. Il le distingue parmi tant d’autres sur le sol puis l’objet s’impose à lui. Comme dans une rencontre amoureuse, l’artiste et l’objet entrent dans une relation intime faite d’attrait, de rejet, d’interrogation et enfin d’acceptation complète.

L’apparition d’objets réels dans les créations plastiques n’est pas nouvelle. Les cubistes, dans les œuvres picturales, les surréalistes visaient, eux, à donner une dimension symbolique à des objets sortis de leur contexte. Enfin, Marcel Duchamp avec son ready-made entendait conférer à l’objet manufacturé une identité autre ; l’objet réel, sans autre artifice, était ainsi élevé au rang d’œuvre d’art par la simple signature de l’artiste. Plus proche de nous, on connaît également les « psycho-objets » de Jean-Pierre Raynaud, objets chargés d’affect que l’artiste investi d’une mission artistique.

Pour Rohanne Gourouvin, aussi, ces objets de rebus, perdus et laissés à l’abandon constituent le corps de son expression plastique. Il en a rencontre beaucoup d’autres depuis le premier « Boulon numéroté 11 » des pièces métalliques, de la ferraille, des fragments d’outils. Leur aspect souvent brisé, leur matière métallique patinée et surtout leur forme vont induire une classification par genre, tantôt masculin tantôt féminin. Ces objets quitteront, dès lors, le monde minéral pour accéder au règne animal sexué, voir humain. Ce mouvement de re-classification, d’élévation va engendrer une relation émotionnelle forte avec l’objet rencontré.

De ces petites choses, objet de tant l’attention, naîtront une recherche formelle et intérieure. La démarche de Rohanne Gourouvin, à la fois sensible et complexe, emprunte aux anciens et porte, également, en elle cette part d’histoire personnelle et ce besoin de réparation, de re-création qui devient ici création.

Outre le classement par série, ces pièces collectées sont tour à tour exposées sur des socles, telles des sculptures, ou photographiées. En jouant sur l’échelle, en modifiant leur perception ; en les réinterprétant, les objets prennent dès lors des formes différents, étranges et abstraites ouvrant sur un autre point de vue. Photographié- et ainsi décontextualisé- l’objet et alors porteur d’une nouvelle identité. Mais tout ceci serait insuffisant si l’artiste ne leur redonnait pas une histoire, un passé. Le recours au dessin « à la manière de » passé. Léonard de Vinci en et la réponse formelle. Les objets redessinés, pensés, comme en gestation, puis redimensionnés par l’intermédiaire de l’objectif photographique deviennent des « créations de toutes pièces » remplies de l’univers intérieur de l’artiste à la reconquête d’un soi fragmenté après la disparition du père.

« Objets de dévotion », ces petites pièces métalliques ont valeur de relique sacrée à qui Rohanne Gourouvin a su insuffler une force créatrice, celle puisée au plus profond de soi, cette étincelle divine, ce miracle de vie, en définitive une âme.

Caroline de Fondaumière

Mémoires organiques

Take care of the sens !

À propos de mémoires organiques et autres réminiscences

Installation de Sophie Bazin

Cette installation ayant rapport à la mémoire, avant de me séduire (conduire à l’écart, dit-on en latin) et de s’exposer à moi comme une évidence, m’a parue quelque peu ambiguë. Le thème de réminiscence, dans le sens commun d’image remémorée du passé, est traité à la fois comme une expérience et son résultat. Déchausse-toi et tu entendras la mer, invite et nous promet SB d’emblée (le pari sera aussi réalisé si vous entrez chaussée, mais on perdra beaucoup à l’esthésiomètre). Sur le seuil alors, laisser avec les chaussures les tracas du dehors, participer, en l’occurrence ici, faire autrement l’expérience de la mer et revenir avec un souvenir.

Elle sollicite un sens, souvent oublié par l’art contemporain sinon par toute manifestation de la vie publique- formatée par la télévision et donc limitée à l’audio-visuel ignorant de sens premier-, le toucher. Débouchez vos orteils, mal-entendais-je ! Et, c’est sûrement le propos de l’art : changer nos perceptions pour nous faire toucher un monde, celui de l’artiste, l’artiste, nous, le monde. Élargir la sphère du privé, vers une douce intimité avec le tout. Elle a tapissé la grande salle de plumes rien que pour nos plantes de pieds. Des plumes rien que pour nos plantes de pieds. Des plumes blanches et jaunes parsemées parfois de taches noires. A quels volatiles appartiennent ces organes ? (Seul leur épiderme produit ces tiges souples portant des barbes, et servant au vol, à la protection du corps, et notamment au maintien d’une température propice à la vie). Sur ces plumes donc, nous, pieds nus, entendons la mer. Une bande sonore. Elle se brise sur les récifs, clapote dans le lagon, cris d’enfants qui jouent. Dans quelle légende déjà survoler la mer est interdit aux oiseaux ?

Sur les murs, des photographies de grande dimension rattrapent les regards qui chaviraient sur les plumes, qui aussitôt reconnaissent des rivages dans lesquels, pourtant, baignent des formes non identifiées (mollusques, champignons, corolles ?). Quels intérieurs couvrent ces coquilles ? Nous déambulons sur la plage (certains avec les chaussures). Prendre le temps, ne pas hâter la souvenance.

Un rideau. Traverser. Le grondement du ressac s’éloigne. Curieusement nous marchons comme on dit qu’on touche terre sur le paquet du cabinet. C’est comme à la maison reconnaîtront certaines plantes de pieds (les semelles résonneront). Ici, conserver dans des cristallisoirs des paroles silencieuses au fond des pensées, des pierres vivantes d’origines, dit l’artiste. Des organes en bronze et principalement en raku, pétris de terre et magnifiés par le feu, s’entassent en équilibres précaires, immergés et radieux. Nous, hors de l’eau, identifions molignons, champirolles, collusques, déjà croisés sur les murs de la plage. Parties de nous face à nous. Nous face à la mer. Se rappeler l’absence de ce qui ailleurs aussi fait défaut, qui hier déjà nous manquait, ce sens du toucher, d’être en contact, bref la question, faut-il se mouiller ?

C’est une installation mnémonique (ayant rapport à la mémoire). Pour sortir, revenir sur ses pas. De quel côté du miroir se trouvait le dodo, ou je ne me rappelle plus quel personnage de Lewis Carroll, quand il recommandait à Alice de se préoccuper du sens ?

Sortir de la léthargie- du grec lêthê, de l’oubli. Ne pas oublier ses chaussures est un détail.

Johary Ravaloson, 13 avril 2006

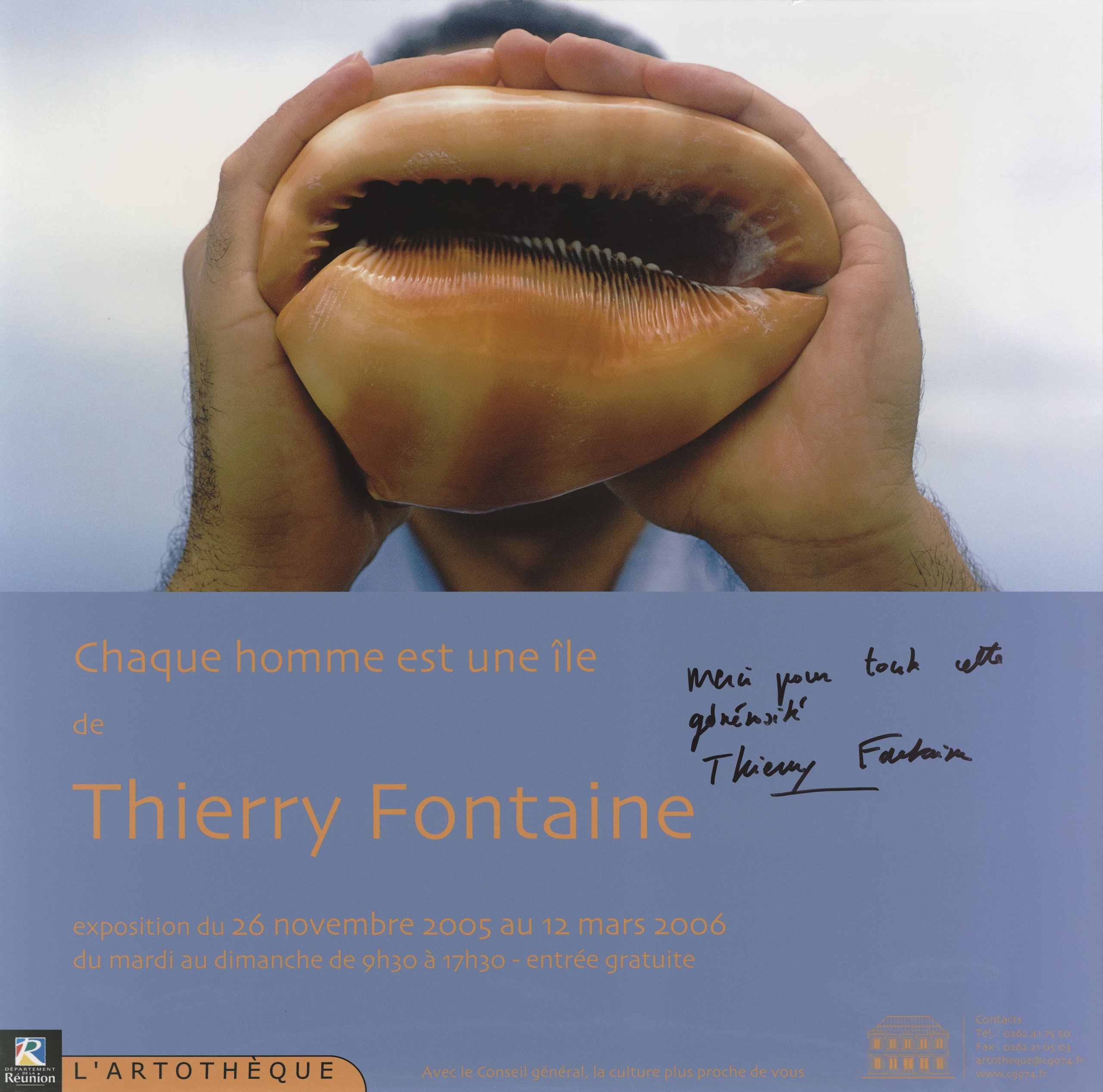

Chaque homme est une île

Dès ses débuts dans le monde de l’image, en 1996, l’artiste qui se définit comme sculpteur impose son langage issu d’une pratique artistique directement liée au corps à travers un médium privilégié : la photographie.

Sa recherche plastique s’ancre dans la nécessité d’élaborer des modes de prises de conscience différents en bouleversant les pratiques et les définitions habituelles.

Ainsi, au cœur de sa démarche, l’écrit tient un rôle fondamental qui interagit avec l’image ; il est alors abordé en tant que phénomène à la fois verbal et visuel.

Les interrogations identitaires et existentialistes de l’artiste trouvent une réponse formelle à travers le cri, le cri montré, affiché, étouffé ou hurlé. C’est dans ce cri que s’enracine la force de sa relation à l’Autre, la prégnance d’une affinité mystique avec l’indicible et une certaine recherche d’absolu.

Les séries de « Messages » et « Sculptures » ainsi que les pièces qui suivront sont autant d’œuvres qui interrogent l’identité : le nom, bien sûr ; l’identité sexuelle, dont le thème de l’androgyne est la réponse formulée ; l’appartenance ethnique et l’attachement à l’île natale, toujours présente ; la relation au monde qui entoure cette île et les communications réelles, possibles, conçues ou entravées.

Cette pratique de la « photographie corporelle » est commune à plusieurs artistes internationaux. Nous sommes en présence d’un mode d’expression qui devient prépondérant et qui nous montre qu’un nouveau langage se crée un peu partout dans le monde, sur le mode conceptuel, sur le mode de la représentation abstraite en utilisant le corps comme support. De nombreux artistes de notre planète y adhèrent en se nourrissant des spécificités propres à leur culture et aux problématiques de chacune d’elles.

Caroline de Fondaumière

Extrait du catalogue « Chaque homme est une île », 2005

Ailleurs

L’Art corporel né dans les années soixante n’a pas fini de retenir l’attention des plasticiens contemporains. C’est ce mouvement artistique déterminant qui permet, aujourd’hui, que de jeunes artistes aient toute latitude pour explorer le corps, la corp humaine et le leur en particulier.

Julia Manches parcourt la surface, l’enveloppe de ce corps pour créer un univers onirique et abstrait que la peau, en apparence lisse, laisse découvrir en l’approchant de plus près.

Plissée, ponctuée, pressée, déformée, grâce à sa souplesse et son élasticité la peau se prête à toutes les tensions. Maquillée, colorée de matières qui diffractent la lumière, elle ouvre des espaces où l’imagination et la rêverie cheminent librement. Les lignes s’entremêlent et s’enroulent, aspirent dans ses spirales et invitent à l’errance. Les bleus tendres doucement irisés s’évanouissent dans la chair et apaisent ; alors que d’autres bleus plus durs s’entrechoquent et glacent ? Les rouges enflamment parfois, éveillent et dynamisent ailleurs.

L’artiste exploite au mieux toute la complexité de cette architecture dermique, elle nous révèle les mystères et les secrets de cette matière vivante et sensible.

Les paysages merveilleux qu’elle crée, convoquent une très large palette d’émotions, les plus nuancées, les plus subtiles.

Les parcours sont, tantôt, d’une grande sensualité, d’une infinie douceur, chaleureux et rassurants, tantôt ils sont étranges curieux et inquiétants et même violents, parfois voire angoissants.

Sur la peau de l’artiste s’inscrit un <<Ailleurs>> tactile d’une grande s’sensibilité, un ailleurs étrange et mystérieux qui trouve sa source dans le rêve et la poésie.

Interface entre l’univers environnant et l’être profond, la peau est porteuse de messages. À la frontière entre l’intérieur et l’extérieure elle révèle le moi profond, exprime ses désirs, ses rejets et affirme son individualité. Le corps, la peau, plus précisément, est en charge d’une communication avec l’Autre.

Mais le travail de Julia Manches est avant tout photographique.

La photographie implique qu’une distance s’est créée entre le corps et l’œil. Cette séparation est fondamentale elle implique par là même que les corps a une affinité particulière avec le médium photographique, en tant que support.

Dans cette recherche plastique, qui rassemble beaucoup de jeunes artistes dans le monde, se révèle le couple intangible corps-photo qui peut être vu comme un passage entre le sensible et l’intelligible.

À l’instar de la pellicule photographique, la peau est territoire où s’exprime et s’imprime la pensée de l’artiste.

Il existe une alchimie identitaire entre le corps et la pellicule photographique ; la photo devient une seconde peau. De cette alchimie, du corps photographié se dégage alors l’univers intérieur, l’univers mental de l’artiste, sa pensée.

Cette limitation à la surface permet de mieux sonder la profondeur de l’être.

Dans ce processus d’identification, il faut considérer la notion de distance comme majeure car c’est cette mise à distance du corps qui permet d’agir à égalité avec la photo. C’est-à-dire que l’œil (symbole de la perception intellectuelle) est un organe de la perception visuelle qui sépare le sujet de l’objet. Tout est différent lorsque le corps est perçu directement, lorsque d’autres organes sensoriels sont sollicités.

Avec ces « photographies corporelles », nous sommes en présence de métaphores visuelles qui nous éclairent sur la relation continue et sans limite entre le corps et la photo, entre ce qui est donné à voir, le corps de l’artiste et sa pensée, son monde intérieur.

Cette pratique de la photographie corporelle » existe chez beaucoup d’autre artistes dans le monde qui recourent à ce même langage conceptuel. Ce mode d’expression devient prépondérant et nous montre qu’un nouveau langage international est en train de se créer, sur le mode conceptuel, sur le mode de la représentation abstraite en utilisant le corps comme support.

En scrutant la surface de son corps, Julia manches va au plus profond de son être et la force visuelle de ses photographies nous en communique les secrets, les merveilles et les peurs.

Caroline de Fondaumière, extrait du catalogue « Ailleurs », 2005

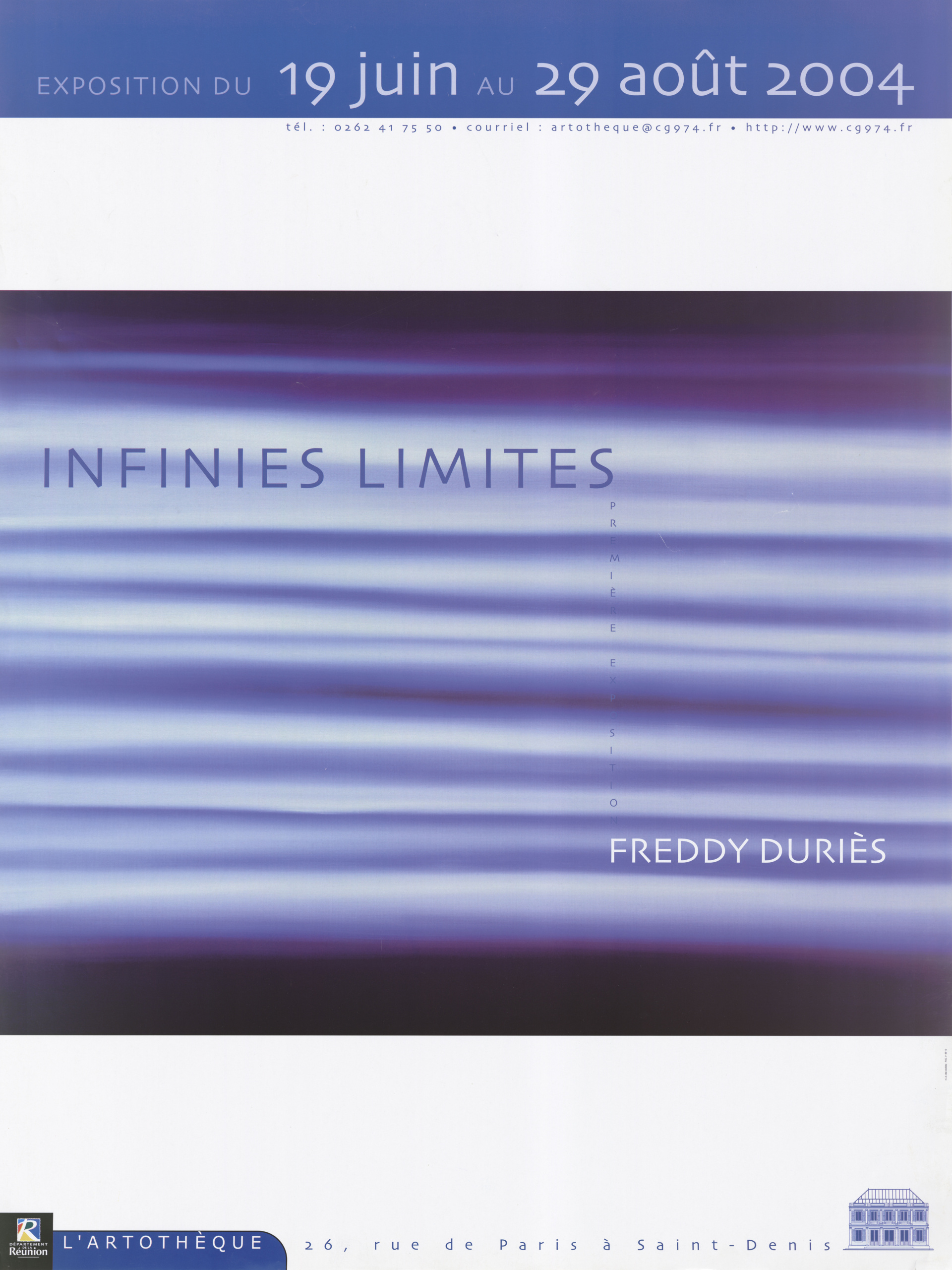

Infinies limites

La question est : où est-on ? C’est probablement ce que se sont demandé en premier les explorateurs qui ont découvert la Réunion. La première réponse fut certainement : une île sans hommes et sans nom, on est là où on n’est jamais allé. Puis ils se sont installés. Freddy ressemble à ces pionniers dans son approche de la peinture, il ne perçoit pas le tableau comme une terre vierge mais comme un espace inhabité.

On entre dans la peinture (sas). On ne mesure plus le temps du regard. Oubliées les sept secondes de moyenne prêtées habituellement aux passagers du Louvre. On est à la fois quelque part, peut-être sur la plage à regarder le ciel et la mer se confronter pour la paternité de l’horizon, et à la fois nulle part, une surface rectangulaire peinte où rebondissent les mots (dure limite). Une plage est, selon le désir de chacun, là où la mer finit, ou là où la mer commence. Le regard est une décision qui crée une vue : la ligne d’horizon esquissée, trait d’eau-céan et d’atmosphère, un infini en même temps qu’une barrière impossible. « Va voir à l’horizon » nous dit-on, cela signifie clairement qu’on n’y trouvera personne, rien d’autre que la disparition.

On peut démonter le regard en six opérations successives : la notation des contours, les seuls contours sont ceux donnés par la découpe du tableau ; la composition qui réunit les surfaces et articule les formes ; la réception des lumières ; la notation du support ; l’analyse des concepts ; la mise en espace du tableau. L’idée de la peinture comme histoire de voir investit le tableau dans un rapport frontal, comme un instrument de cette narration. L’abstraction n’est-elle pas simplement la manifestation visible d’une dualité universelle : une figuration qui n’est pas immédiatement visible ? Fugitive, émergente ou noyée (sans titre), elle se dissout dans la fonction de la figure pour faire figure de tableau.

Freddy n’est pas naïf. La Réunion est son héritage, ses racines créoles, mais elle n’est pas son enfance, d’où une retenue naturelle, une distance salutaire. L’abstraction est pour lui une façon de sortir de l’attente que l’on a généralement d’une représentation authentique d’un Réunionnais, sa panoplie de créole et la carte postale de l’ilote (spécimen, contrecourant). L’abstraction est une tradition que Freddy peut s’approprier sans dogmatisme (murmures). Elle consiste dans son travail à ce que j’appellerais « impressions de Réunion ». La légèreté, le glissement, le déplacement, la tangente sont alors des engagements formels. Il ne s’agit pas de transformer le monde mais de proposer au spectateur une expérience de perception, un exercice de vie, une question de vibration. La peinture de Freddy est, de ce point de vue, une proposition inaliénable qui travaille une façon d’apparaître (la cellule).

Il propose une vision qui fait fondre les formes solides en brumes de couleurs (mort ou vif).

Une planéité lyrique. Le seuil et l’étendue. Une peinture rétinienne, la surface picturale, comme réalité et comme source de sens. Un espace métaphysique sans ombre. Une expérience exogène : la quatrième dimension immobile (double tension), les tropiques d’une cinquième saison (le seuil).

Les contours diffus donnent une peinture « non dessinée » pour plus de sensation et moins de discours. Une surface d’attraction pour le regard, un espace de séduction où la couleur et son traitement aspirent le regard dans quelque chose de non-spécifique, une dérive vers un espace-chose hors du temps plus mental que gestuel. Des images vues par des yeux frottés ou éblouis. Des visions d’un pays rêvé et perdu, un monde sans lettre, une impression naturelle doublée d’un surréalisme personnel (le passage). La couleur peut alors régler sa dette envers la mémoire et reconnaître dans une toile un ciel bleu saigné à blanc (le seuil).

Des surfaces sans les traces pour raconter les procédés de fabrication du tableau, sans épaisseur de matière, sans empreintes de pinceau, sans la gravité des coulures, lisse comme la surface d’une mer d’huile. Les vestiges d’une activité humaine qui permettent au spectateur d’exécuter mentalement le tableau et de lui apporter ainsi une « biographie », les témoignages laissés par la main du peintre sont estompés. On ne refait pas le tableau, on entre dans une contemplation silencieuse (on/off).

Je suis persuadé qu’après sept secondes d’observation d’une œuvre d’art, le corps respire différemment. Le temps de regard répond à celui de l’exécution de la peinture à l’huile.

Les compositions de lignes sont plus formalistes. Des tableaux composites plus dynamiques (strates). Il s’agit de balayer les brumes colorées (émissions) : fragment, détail, construction, agglutinement, composition instable, recouvrement, heurts, basculement, débordement, (infiltrations) d’un côté à l’autre, concentration de lignes horizontales de navigation. L’œil glisse sur ces lignes d’action et on remplit mentalement l’espace « vide » qui l’entoure, en prolongeant les segments, une trame infinie qui appelle le regardeur à se laisser happer par l’étrangeté pour combler les blancs.

On a affaire à une pratique qui conduit au doute, y aurait-il une figure autre que celle de la peinture « pure » derrière ces tableaux ? Plus le doute grandit, plus la méfiance de Freddy vis-à-vis de sa propre production augmente. Plus le temps passe, plus la présence de la figuration se développe. Le tableau n’est plus une seule surface animée mais un espace de coexistence. Le divan, figure minimaliste et brouillée, vanité aux temps plus rapprochés des sujets représentés, image impure car elle reste peinture. Objets, figures et paysages sont absorbés. Un état intermédiaire entre l’objet et l’abstraction, aux confins du quotidien et de la peinture seule.

Le mobilier structure l’espace du tableau, occupe sa surface et ses lignes le traversent. Il révèle la possibilité d’une présence humaine et dévoile son absence, une absence positive. Cette disparition était plus abstraite, plus enfouie dans les espaces colorés. Cette idée est à présent resserrée, recadrée. Les couleurs en sont moins admirables. Elle apparaît dans une figuration plus évidente et pourtant incertaine comme l’image tremblée et lointaine d’un mirage. La peinture semble éclairer Freddy dans cette direction.

L’installation de ses toiles reflète le désir de s’emparer d’une architecture pour métamorphoser la visite en processus non linéaire. On traverse des lignes de démarcation. On se sent franchir un seuil entre deux mondes. Il s’agit de monter une topologie qui crée une tension entre mouvement et inertie. Le spectateur confronte son corps et son temps à la spatialité coloriste et atmosphérique des peintures. Les territoires se croisent. L’ordre de la traversée se fait différent. On est amené à penser qu’il faut savoir parfois avancer à pas de somnambule pour identifier son monde environnant.

Luc Jeand’heur, extrait du catalogue « Infinies limites »

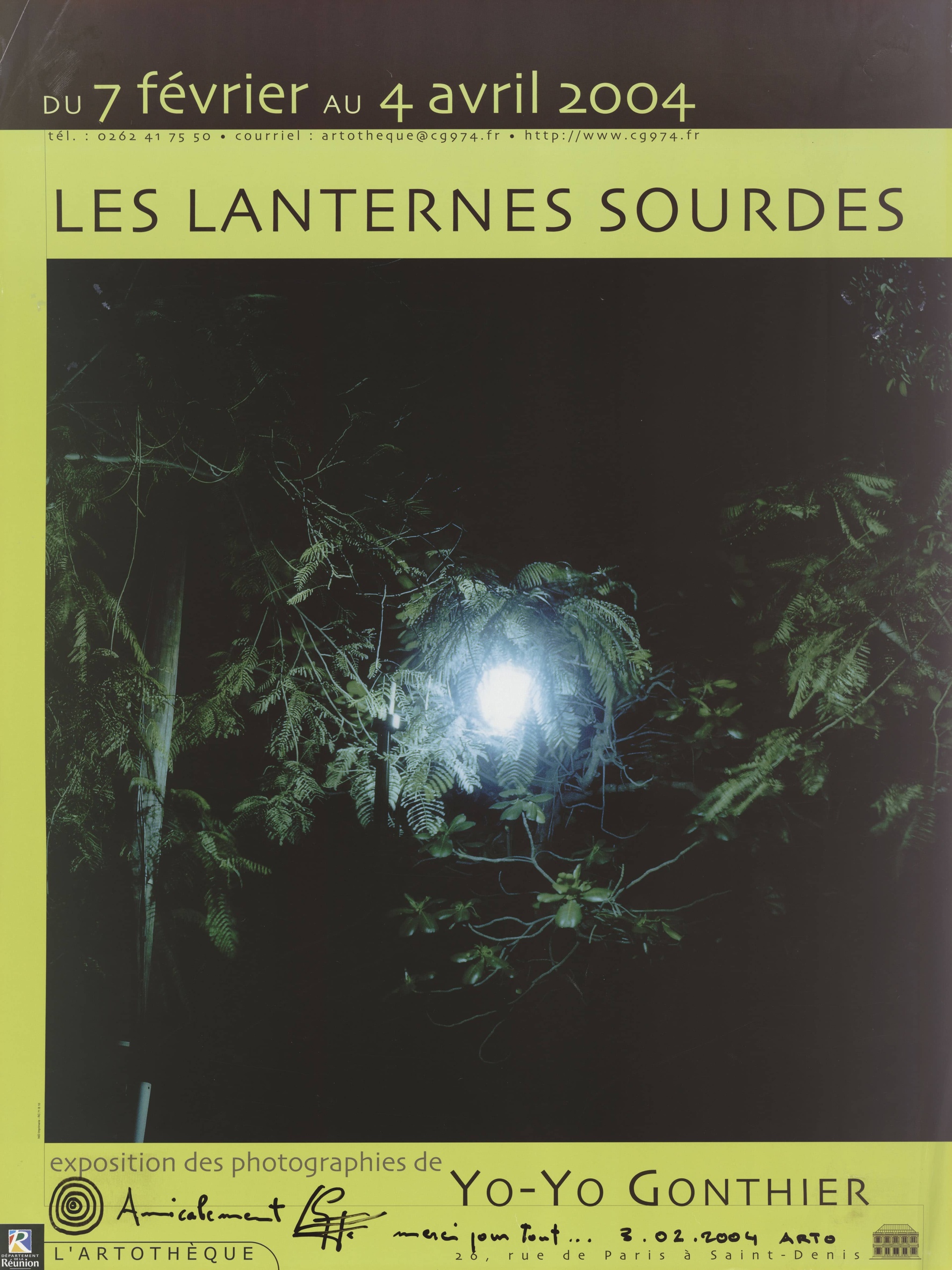

Les lanternes sourdes

Extrait de l’ouvrage « les Lanternes soudes » publié avec le concours de l’Artothèque du Département de l’île de la Réunion, la DRAC et Courants d’Art, 2004

Les voies qu’emprunte Yo-Yo Gonthier, pour faire le portrait de son île, semblent au premier abord multiples et indirectes. Pourtant, à y regarder de plus près, elles s’associent et convergent pour nous mener au cœur de l’identité réunionnaise.

Loin de nous offrir l’imagerie attendue de paysages volcaniques grandioses, d’une nature luxuriante bordant un océan turquoise (cliché qui, comme tant d’autres, contient pourtant sa part de vérité) Yo-Yo Gonthier nous propose une vision urbaine et nocturnal, un tableau composite, brossé à petites touches, fait de navires en attente, de friches industrielles, d’architectures post coloniales, de constructions éphémères, d’éléments d’urbanisme, de reliquats de nature. Une approche quasi archéologique où l’homme n’est présent qu’à travers ses oeuvres.

Dans cette île de tous les métissages, il se montre d’abord sensible au frottement des choses entre elles qui engendre des étincelles de vie : à la rencontre des influences culturelles venues d’Afrique, d’Asie, des colons européens ; à la cohabitation difficile entre l’activité humaine et le milieu naturel que révèle, non sans dérision, une âpre rivalité entre arbres et réverbères. Il donne à voir la friction du passé et du présent à travers les rêves en miettes des navigateurs de jadis, à travers des architectures vernaculaires, des vestiges de sucreries, abandonnées ou en activité, héritières de l’économie esclavagiste. Il met en scène la confrontation de la lumière et de l’obscurité d’où jaillissent ces images.

Paradoxe, que ces lanternes sourdes, de ces lumières allumées pour être vues et non pour éclairer, pour guider l’égaré dans un monde sans repères. Sourdes, ces lanternes se font veilleuses pour les aveugles que nous sommes, pour les étourdis qui les confondent avec les vessies de l’agitation productiviste, pour les embarqués du Grand manège où tourne le capital à la poursuite de lui-même.

Paradoxe, que cette photographie ancrée dans la réalité du monde mais libérée de sa prolifération contraignante, de l’injonction de fidélité attachée à toute démarche documentaire. Ici, le photographe ne taille pas dans le continuum de la réalité visible. Nul besoin d’élaguer le superflu déjà absorbé par la nuit. Pas de hors champ. Son geste est proche de celui du peintre devant la toile vierge, de l’écrivain face à la page blanche ; de l’écran noir de la nuit surgissent des formes qu’il modèle, sculpte au gré de sa lampe-pinceau pour faire émerger le sujet dans sa pureté. A l’attitude soustractive du reporter, il substitue le geste constructeur du dessinateur. Nulle hiérarchie entre ces deux positions. Simplement deux dispositions d’esprit, deux types de création, de ce-création du monde.

Une re-création née un jour d’un dessin automatique sur un carnet de croquis. On y voit une barque dans la nuit, dressée sur ses tins ; au-dessus, des fils sont tendus où, accrochées, comme du linge, quelques étoiles brillent. Des annotations, encadrent ce dessin, comme autant de préceptes destinés à accompagner le voyageur dans son parcours d’image : « Ne pas prendre de raccourcis », « Ne pas trop nourrir la tête, sous peine de déséquilibre », « Ne jamais perdre de vue les étoiles de survie. Danger de mort ».

De ces étoiles-lanternes séchant avant le départ, un monde est sorti. Ce n’est pas le premier : d’autres, très anciens, peuplés de créatures fossilisées, l’ont précédé. Yo-Yo Gonthier est aussi démiurge. Mais, homme discret et posé, artiste méditatif, il ne s’en vante pas.

Jean-Christian Fleury

Matière à penser

C’est sur un fond de contestation globale de la société, sorte de dissidence culturelle conduite par l’idéologie hippie au cours des années soixante qu’apparaît l’Art corporel (en Europe) ou Body Art (aux Etats Unis). En rupture totale avec les pratiques artistiques traditionnelles, certains artistes ont fait de leur corps un médium d’expression formelle, l’exposant parfois aux situations les plus extrêmes, l’inscrivant avec force dans un discours engagé et subversif visant à perturber, changer ou remettre en question les anciennes valeurs, les modes de vie traditionnels et le pouvoir établi.

Le recours à la photographie, par ces artistes présentant leur propre corps, répondait alors à un besoin de témoigner d’une action ou d’une performance éphémère. Rapidement la photographie fut intégrée au processus de création, dans une relation où l’artiste lui-même venait faire corps avec son œuvre.

C’est cet état de connivence liant le médium photographique et le corps de l’artiste que nous révèlent les expériences de trois plasticiens d’origine et de culture différentes : Julia Tiffin (Sud-Africaine), Qui Zhijie (chinois), et Thierry Fontaine (Français).

Cette adéquation corps-photo apparaît comme un passage entre le sensible et l’intelligible. L’artiste interroge la réalité, nous la montre toujours plus évanescente, légère, insaisissable. Qu’est-ce qu’un corps, qu’est-ce que la matière ? La science moderne l’interroge encore. L’artiste perçoit également cette indécision, la fragilité de cette notion. Une sorte de connexion essentielle existe entre le corps et la photo par leur temporalité et l’idée d’un processus en permanente transformation. Mais aussi, comme le corps – support des principes spirituels, qui figure l’homme, qui en est l’image – la photo est le support d’une image bidimensionnelle où l’épaisseur corporelle est supprimée. Dans cette alchimie identitaire, la pellicule photographique devient une seconde peau, la pensée s’inscrit dans la chair de l’artiste, du corps photographié semble se dégager son univers intérieur, son univers mental.

En choisissant de se limiter à la surface, le créateur invente une nouvelle réalité. Une réalité située au-delà de tout, avec une autre profondeur ; une profondeur différente logée dans le domaine du possible, du non réalisé.

Au cœur de cette entente secrète, la notion de distance en est la clé. Tout se joue au travers de l’œil, symbole de la perception intellectuelle et organe de la perception visuelle qui sépare le sujet et l’objet. Par l’intermédiaire de l’image photographique, le corps est mis à distance et agit, à égalité avec la photo, comme un médium.

Par le regard séparateur qui permet de reconsidérer la matérialité, nous pénétrons dans le domaine de la pensée, indissociable de l’activité créatrice dans laquelle l’artiste engage son propre corps. C’est par le corps que la pensée émerge, les frontières entre esprit et matière sont désormais gommées et le savoir scientifique le confirme, à présent, en offrant une autre conception de l’homme et de son univers qui bouleverse la raison ordinaire (1). Ces « photographies corporelles » ou métaphores visuelles éclairent la relation continue et sans limite, l’identification entre ce qui est donné à voir, le corps de l’artiste.

Le corps sans épaisseur

L’effacement des limites formelles mis en œuvre dans cette corrélation entre le corps et la photo s’étend à la définition même de la photographie. En requalifiant leurs œuvres de « tableaux photographiques » au début des années quatre-vingt, les artistes ont, eux-mêmes, anticipé sur le reversement de la notion de photographie dans le champ de la peinture ou de la sculpture comme en témoigne l’attribution en 1990 du Grand Prix de la Sculpture au couple Becher, tenant de la photographie objective.

Les limites conceptuelles de l’humain volent également en éclat. Dans le travail du sculpteur Thierry Fontaine c’est la figure idéale de l’androgyne qui est abordée.

A peine sortie de leur matrice terrestre, les sculptures, phalliques ou ovoïdes, en plâtre coulé dans le sol sablonneux, sont photographiées, soutenues et pressées contre le corps de l’artiste. Cette adhérence au mythe d’un être complet dans lequel les couples en conflit trouvent leur plénitude, fait disparaître les limites de son identité. L’androgyne apparaît fréquemment traité dans l’art corporel et semble se fondre avec la perception d’une réalité nouvelle, d’un monde où les contraires ne s’opposent plus.

Cette vision cosmique du Grand Tout unifié se confirme, par ailleurs, dans la sculpture d’une grande étoile, image de perfection, lieu où cessent les conflits entre les forces spirituelles et matérielles. En plâtre, elle est fragile et éphémère, tout aussi fugace et insaisissable que la réalité humaine.

Une sorte de joie de la matière habite le sculpteur lorsqu’il foule des pieds l’argile et le plâtre. Il est question ici moins de la matière elle-même que de l’idée de celle-ci, semblable à une voie conduisant vers une étrange et mystérieuse volupté. Il en émane comme un parfum d’expérience sacrée, d’expérience érotique qui est désir, tension vers… Elle ouvre les portes de l’invisible, de l’imaginaire. Energie pure, désir sans objet. Désir dont l’accomplissement réside dans le désir lui-même, tendu vers l’infini.

Par leur puissance d’évocation sensuelle, les pieds ponctuent les oeuvres de Thierry Fontaine. Dans sa première série de photos baptisées « Message » cette force érotique se manifestait déjà clairement dans les pieds nus prolongeant ceux du Zouave de Van Gogh ou bien encore caressés par la main d’une tahitienne de Gauguin.

Chaque fois la photo se fait allusion, métaphore, expression détournée. Elle en devient plus éloquente que la sculpture ou la peinture elle-même. Elle leur confère un sens élargi, une dimension autre.

Le grain de l’image et de la peau

Une douleur sourde parcourt les photos de Julia Tiffin, travaillées à la manière d’un peintre mélangeant ses matières faites d’acide et de gélatine, lesquelles induisent des formes boursouflées, creusées et rongées, d’une peau toujours éruptive.

La pellicule est marquée, brûlée. Le grain de l’image se confond avec le grain de la peau. Une violence en noir et blanc adoucie des nuances de gris nous projette avec force dans le contexte politique et social sud-africain dont la brutalité d’un discours raciste a marqué dans sa chair plusieurs générations d’hommes et de femmes, de noirs et de blancs.

La peau devient le territoire où s’exprime et s’imprime toute la pensée d’un peuple. L’artiste y grave sa hantise de la mort. La blessure, la plaie béante sur la peau lisse et nette d’un corps nu renvoie à l’érotisme comme une violation de l’être atteint au plus profond de son intimité. Tout semble procéder du désir ardent d’extirper au corps sa vérité, son secret, dans un élan comparable à celui qui a animé l’artiste tout au long de l’histoire de la peinture occidentale, en rappelant le caractère mystérieux et précieux de la vie et cela même au cœur des scènes les plus brutales de saints martyrisés, de Christ crucifié ou de cadavres autopsiés.

Cet arrachement violent et l’érotisme qui le sous-tend confinent au sacré, au désir incandescent d’unification intérieure et d’harmonisation des opposés.

Dans cette série intitulée « Skin », la pensée fait corps avec l’image, adhère à la pellicule photographique qui se confond avec la peau de l’artiste.

Le signe incarné

La complicité de l’image et du signe, dans le travail de Qui Zhijie, permet d’accéder au monde invisible où la parole n’a plus cours, où elle ne peut plus rien. Une fois de plus, la photo intervient comme le médium privilégié où se mêle le champ social et graphique du discours de l’artiste. Là encore, le corps participe de cette médiation.

Tattoo I et II confirment cette égalité des surfaces corps-photo en jouant sur distorsion des plans de la photographie. Le corps est réduit à la planéité du papier, pressé, riveté, calligraphié.

Le signe et l’image s’entremêlent, le corps de l’artiste les lie, sa pensée, son discours sont rendus visibles. Le caractère chinois « bù », (ne pas) qui est la négation, l’interdit, est une critique de la société réduisant l’individu à l’inaction, entamant ses pouvoirs créatifs et participant à l’effet uniformisant de l’environnement sur le citoyen auquel il est fortement recommandé de faire corps avec les préceptes sociaux. Si le tatouage est le plus souvent, signe d’infamie, les pratiques d’inscriptions corporelles, généralement, exclues, c’est que le corps de l’individu est toujours nié au profit du corps social dont il n’est que membre (2).

Sa formation en calligraphie, art suprême en Chine, a, sûrement, pour Qui Zhijie, été déterminante dans la conception de ses « photographies » corporelles ». L’artiste y a puisé ce même sens qui permet de donner corps au caractère et celui appartenant à son propre corps. A travers la calligraphie c’est l’être intérieur qui se révèle et accède au visible (3).

Les pilules colorées qui ponctuent la photo intitulée Rainbow II et les seringues aux couleurs de l’arc-en-ciel alignées et fichées le long du bras (Rainbow III), sont autant de signes qui pénètrent le corps et semblent apporter le bien-être quelque peu factice qu’une société de consommation peut, en contrepartie, apporter à l’individu.

En s’inscrivant dans la chair, au plus profond de l’être, le signe acquiert une force d’évocation qui va bien au-delà de sa simple signification, la déborde.

La puissance de l’image entraîne le regard dans un univers où l’effet se conjugue avec le sens pour atteindre un degré de réalité largement élevé au-delà du sens commun.

Caroline de Fondaumière

Extrait du catalogue « Matière à penser », 2002

1- Antonio Damasio, L’erreur de Descartes, éd. Odile Jacob 1995. Pour ce neuropsychologue de l’Université de l’Iowa aux Etats-Unis, il n’y a pas de « raison pure », « le dualisme de Descartes n’existe pas ». Il affirme : « nous pensons avec notre corps et nos émotions ».

2- Jean -Thierry Maertens, le dessin sur la peau, Ritologiques I, éd. Aubier Montaigne, 1978.

3- Jean-François Billeter, l’art chinois de l’écriture, Essai sur la calligraphie, éd. Skira, 1989.

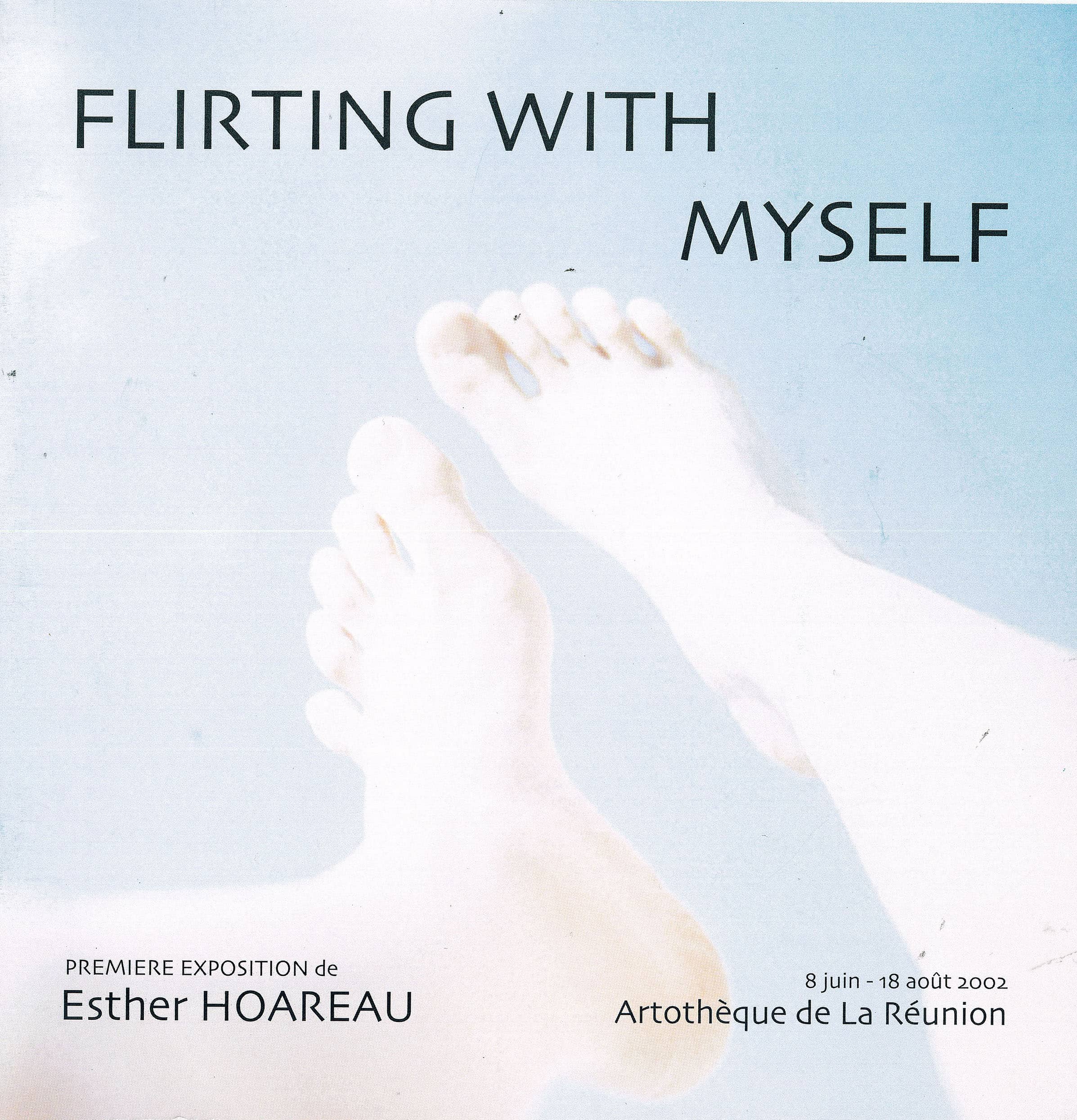

Flirting with myself

Des créatures presque immatérielles constituées de lumière irradient un ciel bleu et serein. Surexposées, les photographies de Esther HOAREAU le sont à la limite du supportable, de la brûlure rétinienne. La lumière éclatante jusqu’à l’éblouissement, pure et absolue devient ici sujet et thème photographiques. Le choix du numérique, comme outil malléable tant dans le traitement de la lumière que dans les possibilités infinies de capturer des images sur le réseau, est souvent celui des très jeunes artistes. Comme eux, Esther HOAREAU a recours aux multiples manipulations informatiques servant au mieux son propos et les effets visuels recherchés.

Les personnages évanescents ou angéliques, les pieds et mains projetés vers le ciel flirtent avec les limites du cadre rendant à l’immensité spatiale son ampleur, sa profondeur. La légèreté des bleus, la grâce de ces êtres portés aux nues et les embrasements célestes, tout concourt à la célébration de ces apparitions lumineuses. Le ciel diurne dans son éclatante luminosité est une belle métaphore de la naissance de l’esprit, de la conscience et de l’élévation. Lieu métaphysique par excellence, le pur azur recueille tous les élans, les aspirations ou invocations. La pure lumière concentre en elle le mystère et l’étrange de la Transfiguration qui a toujours fasciné depuis les peintres d’icônes jusqu’aux grands maîtres de la peinture occidentale.

Mais choisir la lumière pour thème c’est aussi s’appuyer sur sa part d’ombre. L’extériorisation que symbolise la lumière comme une promesse de rencontre avec l’Autre fait suite à une longue et minutieuse exploration des profondeurs corporelles avec une inquiétante et voluptueuse obsession de soi. Dans ses travaux d’élève aux Beaux-Arts, Esther HOAREAU avait développé, comme bon nombre de photographes de sa génération, une esthétique trash1propre à exprimer cette rencontre érotique avec soi même, sorte de macération intérieure, sombre et chaude, humide, sanguinolente et viscérale.

Quelques photos de transition témoignent de ce passage du rouge sang au bleu ciel. Les pieds plongés dans l’opacité de la matière ne retiennent que le délicat effleurement, l’exquise caresse et la voluptueuse sensation épidermique dans une relation préhensile au monde extérieur, semblable à une grisante tentation de ce qui est au delà de la sphère personnelle.

Ainsi, après avoir parcouru la densité corporelle et épuisé l’intimité profonde du corps, les photographies d’Esther HOAREAU acquièrent, en s’allégeant, une force plastique qu’une dimension philosophique au caractère universel soutient amplement. Ses images intemporelles évoquent le collage de la peinture Moderne et son discours sur la réalité, l’espace tridimensionnel et la notion de fragment. Les éléments collés intensifient le caractère fragmentaire de la représentation qui, en le réduisant à l’état de signe, introduisent du sens dans la photographie devenant, dès lors, une réelle composition, méditée et maîtrisée.

C’est un même courant qui entraîne les jeunes photographes sur les rives du cinéma et de la vidéo dans leur réflexion sur la nature séquentielle de la photo. “ Swiss mélody ” est une série de photographies montée comme un film et projetée suivant le rythme et l’idée du mouvement inscrit sur l’image fixe. De jeunes hommes et femmes à demi nus forment une farandole et dansent au milieu des fleurs. Une sorte d’équilibre s’est créé où l’emphase d’un firmament éblouissant semble, à présent, s’apaiser dans la représentation poétique d’un simple et lumineux champ de boutons d’or qui berce des êtres légers et sereins, purs comme des nouveau-nés. Comme eux, ils portent tous les couches-culottes qui rappellent la nuit intérieure et les forces biologiques avec lesquelles ces êtres de lumière doivent aussi compter.

Pourtant issues de ces “ photographies de l’intime ” qui se sont multipliées ces dernières années, les propositions de Esther Hoareau parviennent à éviter l’écueil du banal, du quotidien et du particulier en éclairant à ce qu’il y a d’universel dans l’Homme. Flirting with myself est une ballade légère et transparente au parfum de cet autre soi accordé à l’univers.

Caroline de Fondaumière

1/ En faisant référence à l’horreur, au viscéral, au vampirisme et autres mouvements sataniques ou gothiques venus de la Californie, les dessins exposés par Cameron Jamie au Centre National de l’Estampe et de l’Art Imprimé à Chatou en octobre 2001, reflètent cet univers marqué d’une espèce de romantisme tourmenté dont se réclament bon nombre de jeunes artistes.