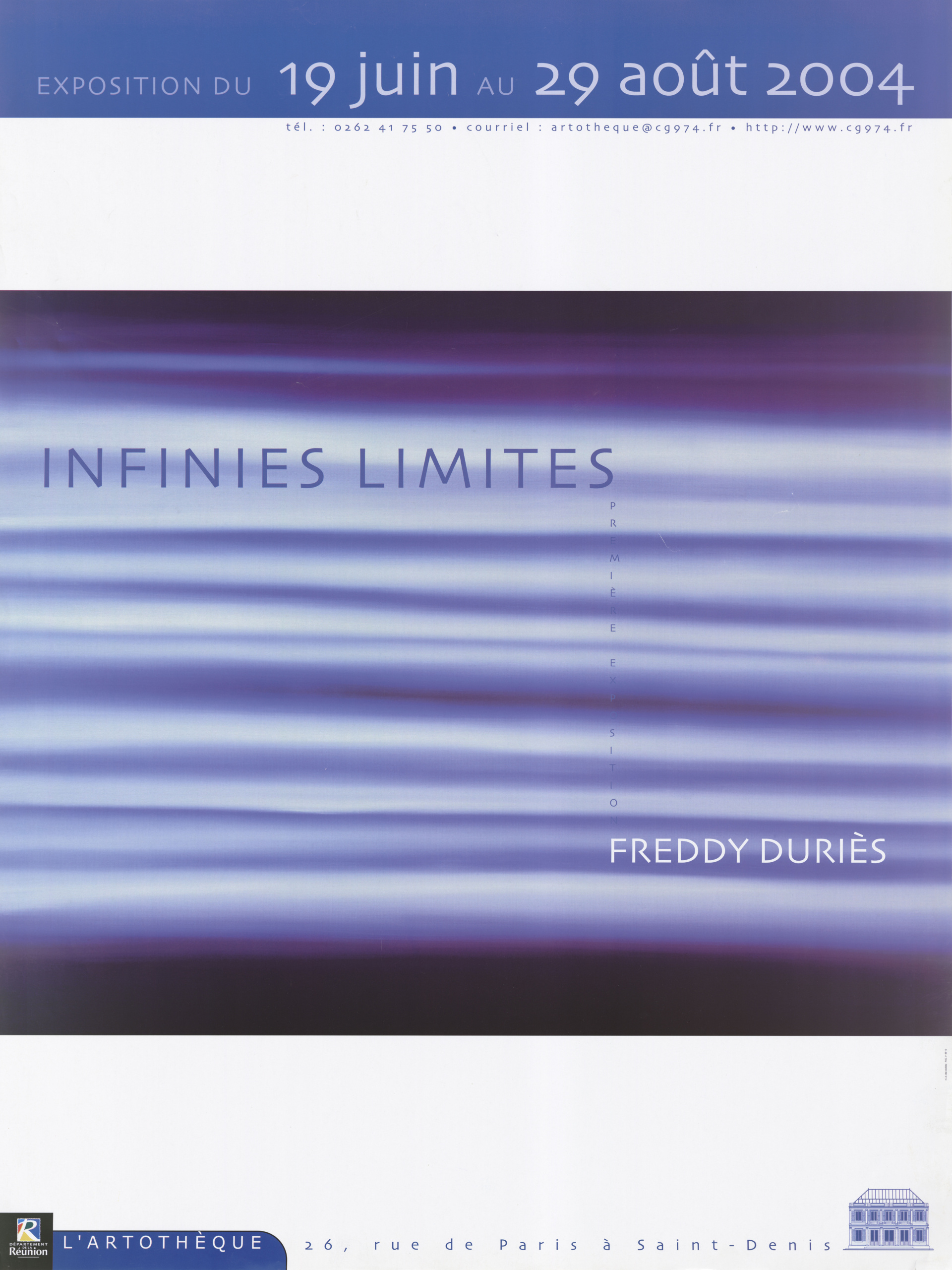

La question est : où est-on ? C’est probablement ce que se sont demandé en premier les explorateurs qui ont découvert la Réunion. La première réponse fut certainement : une île sans hommes et sans nom, on est là où on n’est jamais allé. Puis ils se sont installés. Freddy ressemble à ces pionniers dans son approche de la peinture, il ne perçoit pas le tableau comme une terre vierge mais comme un espace inhabité.

On entre dans la peinture (sas). On ne mesure plus le temps du regard. Oubliées les sept secondes de moyenne prêtées habituellement aux passagers du Louvre. On est à la fois quelque part, peut-être sur la plage à regarder le ciel et la mer se confronter pour la paternité de l’horizon, et à la fois nulle part, une surface rectangulaire peinte où rebondissent les mots (dure limite). Une plage est, selon le désir de chacun, là où la mer finit, ou là où la mer commence. Le regard est une décision qui crée une vue : la ligne d’horizon esquissée, trait d’eau-céan et d’atmosphère, un infini en même temps qu’une barrière impossible. « Va voir à l’horizon » nous dit-on, cela signifie clairement qu’on n’y trouvera personne, rien d’autre que la disparition.

On peut démonter le regard en six opérations successives : la notation des contours, les seuls contours sont ceux donnés par la découpe du tableau ; la composition qui réunit les surfaces et articule les formes ; la réception des lumières ; la notation du support ; l’analyse des concepts ; la mise en espace du tableau. L’idée de la peinture comme histoire de voir investit le tableau dans un rapport frontal, comme un instrument de cette narration. L’abstraction n’est-elle pas simplement la manifestation visible d’une dualité universelle : une figuration qui n’est pas immédiatement visible ? Fugitive, émergente ou noyée (sans titre), elle se dissout dans la fonction de la figure pour faire figure de tableau.

Freddy n’est pas naïf. La Réunion est son héritage, ses racines créoles, mais elle n’est pas son enfance, d’où une retenue naturelle, une distance salutaire. L’abstraction est pour lui une façon de sortir de l’attente que l’on a généralement d’une représentation authentique d’un Réunionnais, sa panoplie de créole et la carte postale de l’ilote (spécimen, contrecourant). L’abstraction est une tradition que Freddy peut s’approprier sans dogmatisme (murmures). Elle consiste dans son travail à ce que j’appellerais « impressions de Réunion ». La légèreté, le glissement, le déplacement, la tangente sont alors des engagements formels. Il ne s’agit pas de transformer le monde mais de proposer au spectateur une expérience de perception, un exercice de vie, une question de vibration. La peinture de Freddy est, de ce point de vue, une proposition inaliénable qui travaille une façon d’apparaître (la cellule).

Il propose une vision qui fait fondre les formes solides en brumes de couleurs (mort ou vif).

Une planéité lyrique. Le seuil et l’étendue. Une peinture rétinienne, la surface picturale, comme réalité et comme source de sens. Un espace métaphysique sans ombre. Une expérience exogène : la quatrième dimension immobile (double tension), les tropiques d’une cinquième saison (le seuil).

Les contours diffus donnent une peinture « non dessinée » pour plus de sensation et moins de discours. Une surface d’attraction pour le regard, un espace de séduction où la couleur et son traitement aspirent le regard dans quelque chose de non-spécifique, une dérive vers un espace-chose hors du temps plus mental que gestuel. Des images vues par des yeux frottés ou éblouis. Des visions d’un pays rêvé et perdu, un monde sans lettre, une impression naturelle doublée d’un surréalisme personnel (le passage). La couleur peut alors régler sa dette envers la mémoire et reconnaître dans une toile un ciel bleu saigné à blanc (le seuil).

Des surfaces sans les traces pour raconter les procédés de fabrication du tableau, sans épaisseur de matière, sans empreintes de pinceau, sans la gravité des coulures, lisse comme la surface d’une mer d’huile. Les vestiges d’une activité humaine qui permettent au spectateur d’exécuter mentalement le tableau et de lui apporter ainsi une « biographie », les témoignages laissés par la main du peintre sont estompés. On ne refait pas le tableau, on entre dans une contemplation silencieuse (on/off).

Je suis persuadé qu’après sept secondes d’observation d’une œuvre d’art, le corps respire différemment. Le temps de regard répond à celui de l’exécution de la peinture à l’huile.

Les compositions de lignes sont plus formalistes. Des tableaux composites plus dynamiques (strates). Il s’agit de balayer les brumes colorées (émissions) : fragment, détail, construction, agglutinement, composition instable, recouvrement, heurts, basculement, débordement, (infiltrations) d’un côté à l’autre, concentration de lignes horizontales de navigation. L’œil glisse sur ces lignes d’action et on remplit mentalement l’espace « vide » qui l’entoure, en prolongeant les segments, une trame infinie qui appelle le regardeur à se laisser happer par l’étrangeté pour combler les blancs.

On a affaire à une pratique qui conduit au doute, y aurait-il une figure autre que celle de la peinture « pure » derrière ces tableaux ? Plus le doute grandit, plus la méfiance de Freddy vis-à-vis de sa propre production augmente. Plus le temps passe, plus la présence de la figuration se développe. Le tableau n’est plus une seule surface animée mais un espace de coexistence. Le divan, figure minimaliste et brouillée, vanité aux temps plus rapprochés des sujets représentés, image impure car elle reste peinture. Objets, figures et paysages sont absorbés. Un état intermédiaire entre l’objet et l’abstraction, aux confins du quotidien et de la peinture seule.

Le mobilier structure l’espace du tableau, occupe sa surface et ses lignes le traversent. Il révèle la possibilité d’une présence humaine et dévoile son absence, une absence positive. Cette disparition était plus abstraite, plus enfouie dans les espaces colorés. Cette idée est à présent resserrée, recadrée. Les couleurs en sont moins admirables. Elle apparaît dans une figuration plus évidente et pourtant incertaine comme l’image tremblée et lointaine d’un mirage. La peinture semble éclairer Freddy dans cette direction.

L’installation de ses toiles reflète le désir de s’emparer d’une architecture pour métamorphoser la visite en processus non linéaire. On traverse des lignes de démarcation. On se sent franchir un seuil entre deux mondes. Il s’agit de monter une topologie qui crée une tension entre mouvement et inertie. Le spectateur confronte son corps et son temps à la spatialité coloriste et atmosphérique des peintures. Les territoires se croisent. L’ordre de la traversée se fait différent. On est amené à penser qu’il faut savoir parfois avancer à pas de somnambule pour identifier son monde environnant.

Luc Jeand’heur, extrait du catalogue « Infinies limites »